アコーディオン(以下、アコ)は よく見掛ける楽器ではないかもしれませんが、見たことがある方は多く、アコを全く知らないという方は殆どいません。

ただ、左側に「ボタン」があることを知らない方は たびたびいらして、「ムズカシそう…」という印象をもたれることもあります。

ですが!、

複雑そうに見えるかもしれない左ボタンは、実はシンプルで規則性があって分かりやすく、効率的な配列・並びになっています。

ですから、音楽理論が分からなくても、楽器未経験で 楽譜が読めなくても、1人で「メロディ+伴奏」が 弾きやすい楽器なのです。

今回は、そんな左ボタンのことに 簡単に触れてみたいと思います。

そもそも、左ボタンで何をしているの?

以前、演奏の合間に「左は何をしているんですか? 音が出てるんですか?」と 声を掛けられたことがありますが…、

左のボタンでは、主に 伴奏を弾いています(音が出ています)!

アコーディオンは、たった1台(一人)で、メロディと伴奏を同時に弾ける楽器なのです。

「1人でメロディと伴奏を同時に弾ける楽器」は いくつかあり(ピアノやエレクトーンなど)、また、「持ち運べる楽器」は たくさんあります。

ですが・・・

「1人でメロディと伴奏を同時に弾くことができて」+「持ち運べる」という、これら両者を併せもつ楽器は、おそらく アコーディオンのほかには 見当たらなさそうです!

実は、シンプルな配列の左ボタン!

左のボタンは たくさんありますが、すべてを覚える必要はありません。よく使うボタンは限られていますし、配列にはシンプルな規則性があるので、音楽知識や楽器経験が無いままで弾くこともできます。

実際に私の担当クラスでは、体験レッスンの時点で 楽器や音楽の経験等が無い方でも、左のボタンに触れていただいています。(先ずはアコはどんな感じなのかを知っていただけたらと、概要を体感で なんとなく掴んでいただいています。)

アコーディオンに限らず、よく使われる伴奏のかたち(楽譜)

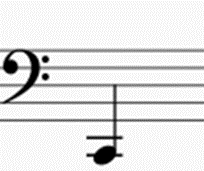

伴奏で よく出てくるかたちは「ブン チャッ チャッ」で、楽譜にすると次のようになります(こちらには文章で説明するため楽譜を載せますが、楽譜を読めなくても大丈夫です)。

■ 楽譜(左手の伴奏)一般的なピアノ譜の表記

(2つ目と同じ音)

※ 複数の音で構成される音(「ドミソド」など 同時に鳴っている音のこと)を、「コード(和音)」と言います。

いろいろな楽器で弾いてみると…

この伴奏(上記、左手の楽譜)を弾くときに触る場所を いくつかの楽器で見てみます。

他の楽器(ピアノやギターなど)で弾くと…

鍵盤1つ

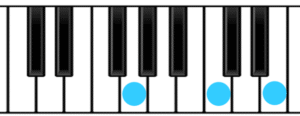

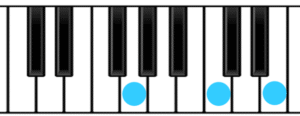

鍵盤3つ

鍵盤3つ

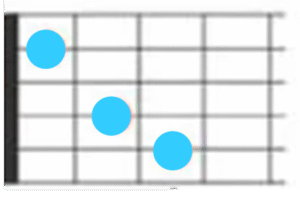

〔コード〕弦3本

ふつう(他の楽器)は、鍵盤・弦 1つにつき、出る音は 1音なので、

ブン=1つの鍵盤・弦、 チャ=3(~4)つの鍵盤・弦 を 押します。

※ 全部で4つ以上の鍵盤を押します(覚えます)。

ところが、なんと…!?、

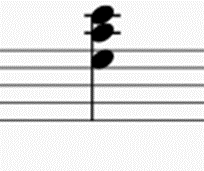

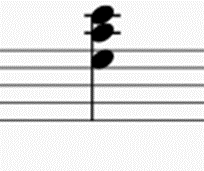

アコーディオンで弾くと…!

ボタン1つ

ボタン1つ

ボタン1つ

アコーディオンは、ブン〔ベース〕=1つのボタン、 チャ〔コード〕=1つのボタン だけで 先ほどの楽譜の音を鳴らせるのです!

※ 合計で2カ所(覚えるのは 隣同士の2つ)だけ!

つまり、アコーディオンの左は、ボタン1つで、コード・和音の音が出る(コードを構成する3つ以上の音が同時に出る) ということです!(先に書いたとおり、他の楽器では 3~4つの鍵盤・弦を押さなければ(コードを構成する複数の音を覚えなければ)なりません。)

ボタン1つで コード·和音の音が出るお陰で、いろいろなリズムが明確に刻みやすいことも、アコの大きな特徴のひとつだと思います。

…たとえば、ブン・チャッ・チャッ(ワルツ)、ブン・チャ・ブン・チャ(マーチ·ポルカなどの2ビート)、チャッ・チャッ・チャッ・チャッ(タンゴ)、ブンッチャ ブンッチャ ブンッチャ ブンッチャ (ブギヴギ)など。

Accordion(アコーディオン)という名称の由来

そもそも、「アコーディオン」という名称は、「accord – ion」、

つまり、「コード(和音/ア コード)を出せる楽器」に由来しています!

(「イオン」は、「器・楽器」の意)

シンプルな規則性

しかも、このボタンの配列は、実はとても分かりやすくシンプルで、演奏に効率的な位置関係です。

“楽器や音楽経験がなくても大丈夫” と 私はたびたび書いていますが、

それは、「C」「G」「F」の位置を覚えるだけで、やさしい曲の伴奏を弾くことができ、しかもシンプルな規則性のある配列だからです(先ほどの図のように、それぞれ 隣同士の2つのボタンだけ!)。

私自身、アコを始めたときには「コード」というもの自体を 全く知りませんでした。

私の先生から「ここが C」と言われて とりあえずボタンの位置だけ覚え、「マイナー」と言われて「マイナーって何ですか?(音を聞いて)あぁ、暗い音·短調のことなんですね!」と 返事したくらいです…。

そして そのまま「C は ここのボタン」「Gは Cの上のボタン」と アルファベットだけで覚えてました。

始めは分からないままで大丈夫ですし、体験レッスン等で実際にご覧いただいた方が分かりやすいかなと思います。

▶下記をスキップ(押下)

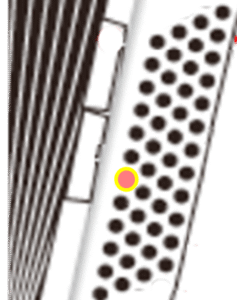

縦の列

先ず、縦の列で見てみます。

写真は、縦列が6列目まである楽器(120ベース)です。

(※写真の楽器は スタンダードベース・アコーディオンの中で、最もボタン数が多い楽器なので 列も多いです。楽器次第で 4~6列です。)

- 蛇腹側から1・2列目〔ベース〕

1つのボタンで、

1つの音が出ます。 - 蛇腹側から3列目以降〔コード〕

1つのボタンで、

コード・和音(3~4つの音が同時に)が出ます。

列ごとに、音色にパターンがあります。(よく使う列は、下線の★印のみ)

- 蛇腹側から1列目 … カウンターベース ※列が無い場合もある

- ★蛇腹側から2列目 … ベース

- ★蛇腹側から3列目 … メジャーコード(長調の和音)明るい音

- ★蛇腹側から4列目 … マイナーコード(短調の和音)暗い音

- ★蛇腹側から5列目 … セブンスコード(お洒落な感じの和音)※列が無い場合もある

- 蛇腹側から6列目 … ディミニッシュコード(お洒落な感じの和音)※列が無い場合が多い

このように、2列目が ブン〔ベース〕、3or4列目が チャ〔コード〕なので、

明るい曲のときは、2列目(ボタン1つ)と 3列目(ボタン1つ)を、

暗い曲のときは、2列目(ボタン1つ)と 4列目(ボタン1つ)を、

それぞれ交互に押せば、伴奏の出来上がりです!

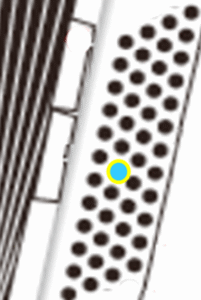

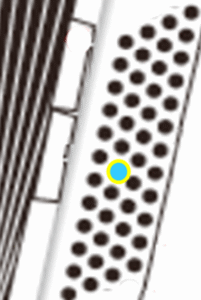

横の列

次に、横の列で見てみます。

横の列は、同じ高さの音が並んでいます。

先ほどの 縦の列 と合わせてみると、

左のボタンは、“同じ高さの音(横列)” の “いろいろな種類(縦列)” の音が、すべて同じ規則・パターンで並んでいる、ということです。

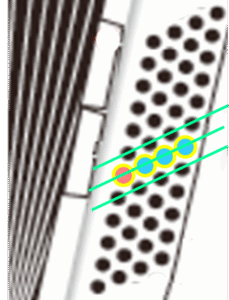

つまり、このボタンのイラストで色や線が付いている箇所だと…、

- ボタン色が 赤・青の横列は「C (ド)」の列

…蛇腹側から「C(ベース)・Cメジャー(コード)・Cマイナー(コード)・Cセブンス(コード)」 - Cの横列の1つ上の横列は「G (ソ)」の列

…蛇腹側から「G・Gメジャー・Gマイナー・Gセブンス」 - Cの横列の1つ下の横列は「F (ファ)」の列

…蛇腹側から「F・Fメジャー・Fマイナー・Fセブンス」

要するに、音の高さが異なっても、ボタンの位置関係·パターン(指の形)は同じなのです!

他の楽器では、1つの鍵盤・弦で 出る音は1つだけで、音の高さが変わると #♭(黒鍵)が加わり、操作する鍵盤・弦の位置関係(指の形)も 其々変わってくるので、こんなに簡単にはいきません。

アコの左ボタンの配列の分かりやすさや効率の良さにはびっくりです!

なお、この C・G・Fなどの並びは、演奏に便利な「五度圏」に なっています。

つまり、Cから上に進んでいくと「C(ド)・G(ソ)・D(レ)・A(ラ)・E(ミ)・・・」となっていきます。。

…。

…私自身は これ(五度圏という言葉自体も)を知ったのは、アコを始めてから何年か経ってからでした…。

1曲の中には 軸になる音(例えば C)があり、すると、そのCボタンの上下にあるボタン(GとF)を使うことが多いので、「アコの左ボタンは とっても便利な配列になっているらしい!」という なんとなくの理解で大丈夫かと思います。

ひとこと

冒頭に書いたように、アコの左側にボタンがあることを知らない方も少なくないので、私は演奏の際の話ネタとして、左ボタンのことに ごくごく簡単に触れることも多々あり、結構 興味を持っていただけます。

今回 文章にしたことで、却って難しそうに見えてしまった部分もあったかもしれず心配であるものの…、

ここまで書いたように、左のボタンは 実はとても伴奏しやすい構造なので、アコは1人で「メロディ+伴奏」を弾きやすい楽器です。

ですから、右手と左手とジャバラの3つを同時に動かして演奏するアコーディオンは、ひとつひとつ進めていけば、どなたでも弾けるようになります。

実際に 体験レッスンにいらしてくださる方は、アコーディオンに触ったことのない方が多く、楽器経験がなかったり楽譜を読めない状況から始めてくださる方もおられ、そのような方でも大丈夫です。

しかも、どこへでも持ち運べて、聴くのも 見るのも(耳でも 目でも)楽しめて、子ども~ご年配の方まであらゆる世代に 親しみやすくて、魅力盛り沢山の楽器ですから、

趣味としてはもちろん、お仲間·ご家族の集まりや 地域活動、ボランティアでの演奏など、活用の幅も広いです。

こうしたアコーディオンの魅力や楽しさが より伝わっていくと良いなぁと思います。

おまけ)雑談

まったく話が変わりますが…、SNSで とある記事が流れてきました!

大学の研究機関で、次のことが実証されたそうです。

・京大HP:『継続は力:高齢期に始めた楽器練習の効果―4年の追跡研究で見えた脳・認知機能維持― | 京都大学』

→ 研究成果:国際学術誌「Imaging Neuroscience」2025年6月17日付 オンライン掲載

研究対象が、 ‟子どもの頃から楽器に触れている方”や“プロの演奏家” ではないというのも 興味深いですね!

これに加えて、アコーディオンは「右手+左手+蛇腹」の 3つを同時に動かすので(脳トレ!?)、アコ弾きは年齢を問わず、みなさん 一層お元気なのですね~!

♪ レッスンのご案内は、コチラから

♪『レッスン』関連の記事一覧は こちらから ♪